摘要:在人才争夺日益激烈的当下,"雇主品牌招聘"与"传统职位发布"的效能差异已成为企业人才战略的分水岭。红海云研究发现,前者以长期价值为导向构建人才引力场,后者则囿于短期岗位填充。本文从战略目标、传播逻辑、人才触达、内容形态、互动深度、数据驱动、成本效益及长期价值八个维度深入剖析,揭示雇主品牌如何重塑招聘效率与质量。依托红海eHR招聘管理系统,企业可无缝整合品牌传播与招聘流程,实现从被动响应到主动吸引的质变,为人才竞争注入可持续动能。

当下,人才市场的竞争逻辑已悄然重构。某头部互联网科技公司HRD曾向笔者坦言:“我们不再单纯比拼薪资涨幅,而是较量谁能持续赢得顶尖人才的'心智份额'。”当Z世代成为职场主力,其对雇主价值观、文化体验的重视程度远超职位本身。传统“职位广告—收简历—筛选—面试”的线性流程,在精准匹配与效率提升上遭遇瓶颈。

市场数据印证了这一趋势:智联招聘《2023中国雇佣关系趋势报告》指出,72%的求职者将雇主品牌视为择业关键因素;而领英调研则显示,拥有强雇主品牌的企业招聘成本降低50%,人均效能提升28%。这种结构性变化迫使企业重新审视人才获取策略——是继续依赖广撒网式的职位发布,还是构建以雇主品牌为核心的引力系统?

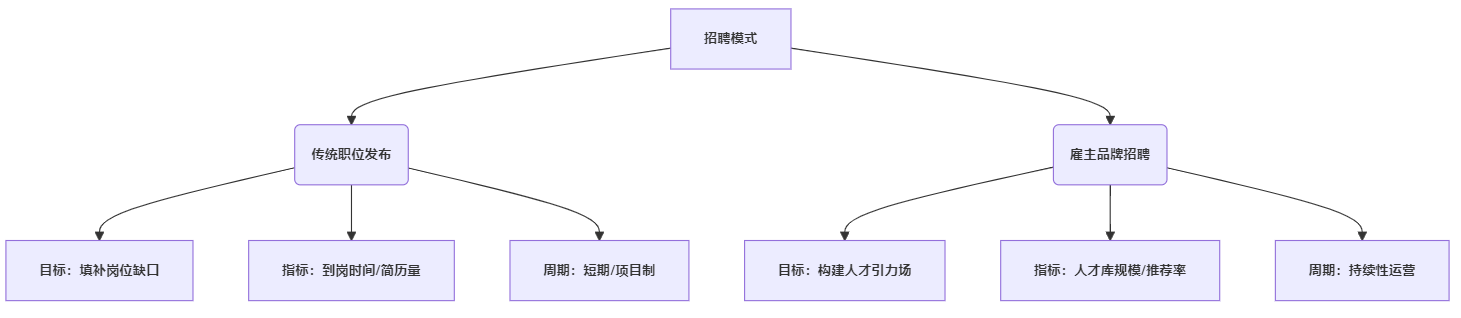

一、战略目标:被动响应与主动吸引的本质分野

传统职位发布的核心逻辑在于解决当下岗位空缺问题。某大型制造业集团HR总监分享道:“过去我们习惯在缺人时紧急发布JD(职位描述),目标很明确——两周内收够100份简历。”这种“需求驱动”模式导致招聘行为呈现显著的脉冲特征:业务部门提出需求,HR被动执行,招聘结束即动作终止。其战略目标被严格限定在“岗位填充率”和“到岗时效”等短期指标上。

雇主品牌招聘则是一场围绕人才心智的持久战。红海云服务过的某新能源领军企业,在部署红海eHR系统后,将招聘模块与雇主品牌内容库深度整合。即便在没有明确岗位空缺时,仍持续输出工程师访谈、技术攻关纪录片、弹性工作制实践案例等内容。当企业宣布新建电池技术实验室时,简历池中已沉淀了数百份精准匹配的主动投递者。这种“人才储备先行”策略,使招聘周期缩短40%。其战略目标指向“人才吸引力指数”、“候选人推荐率”(如内部员工推荐占比提升至35%)等长期价值指标。

二、传播逻辑:单向通告与沉浸式叙事的效能鸿沟

传统渠道如招聘网站信息流,本质是“职位说明书”的电子化延伸。某快消企业HR经理坦言:“我们精心撰写的JD,实际平均阅读时长不足15秒。”这种以岗位职责、任职要求、福利待遇为核心的信息结构,在信息爆炸时代极易被淹没。更关键的是,它仅回答了“你要做什么”,却未回应“为什么选择我们”。

雇主品牌传播则构建沉浸式叙事场域。红海eHR的“雇主品牌内容中心”模块显示:当企业发布工程师用3D打印技术复原敦煌文物的视频时,技术岗投递量激增120%;某员工讲述从产线工人到技术专家的成长故事,使基层岗位主动咨询量提升90%。这些内容不再推销职位,而是展示真实的工作场景、技术挑战、成长轨迹,让潜在候选人完成从“知道”到“向往”的心理跨越。

三、人才触达:广撒网捕捞与精准化渗透的覆盖革命

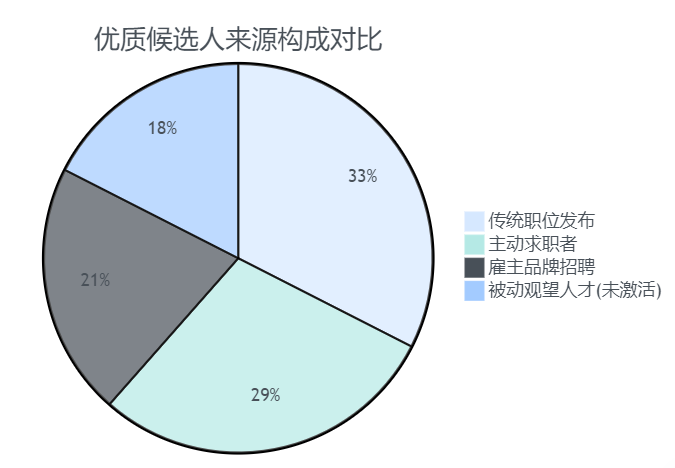

某金融集团曾统计:传统渠道发布的岗位,约65%的简历来自主动搜索的“求职活跃人群”,而被动观望的优质候选人(尤其是技术专家、管理人才)触达率不足10%。传统模式高度依赖求职者主动行为,本质是“守株待兔”。

雇主品牌驱动的招聘则实现全渠道精准渗透。通过红海eHR的“人才画像引擎”,某智能驾驶企业定位出目标人才常出没的20余个线上社区(如GitHub技术论坛、专业学术社群)。系统自动匹配工程师撰写的自动驾驶感知算法解析文章、测试工程师的一线路测日记等内容,定向推送至相关平台。半年内被动候选人投递占比从8%升至42%,其中30%进入终面环节。

四、内容形态:格式化文档与多维价值载体的体验升级

传统JD的标准化模板(岗位职责+要求+公司简介)存在天然短板:某互联网公司A/B测试发现,纯文本JD的转化率仅为带项目实景视频的1/3。文字描述的“精通分布式系统”远不如工程师演示故障自动恢复机制的90秒视频有说服力。

雇主品牌内容则呈现多维价值矩阵:

场景化视频:红海eHR支持一键嵌入研发中心VR导览、跨部门协作会议实录

技术影响力载体:如开源项目贡献记录、技术白皮书、专利成果清单

成长见证:90后团队负责人管理手记、新人180天培养路线图

文化符号:弹性工作打卡地图、年度黑客松获奖作品集

某医疗AI企业利用红海eHR内容库,为新药算法岗位配置了三种内容包:给应届生的“导师带教计划”图文、给资深人才的“多模态模型优化案例”技术文档、给跨界人才的“医学专家对话实录”播客。不同群体转化率提升50%-130%不等。

五、互动深度:信息传递与关系构建的参与度跃迁

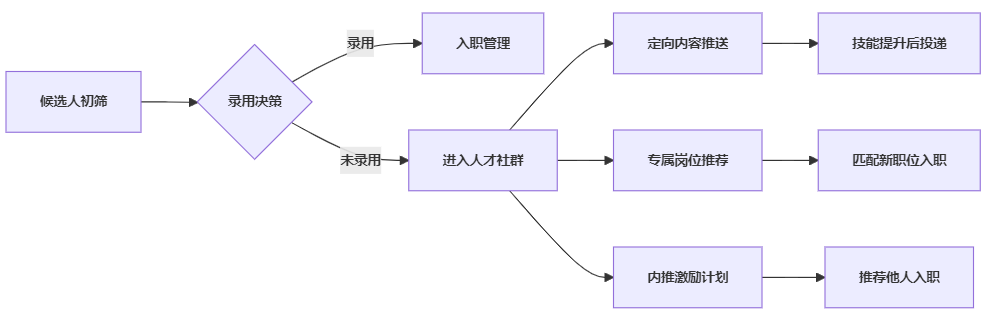

传统流程中,候选人互动始于投递简历,止于入职通知。某零售企业测算:未录用候选人中,82%在拒信发出后即与企业失联。这种单次交易型关系,造成巨量潜在人才资源浪费。

雇主品牌招聘构建持续互动网络。通过红海eHR的“人才社区”功能,某工业软件企业将面试未通过者导入细分社群:向算法候选人定期推送技术沙龙直播、向产品经理分享用户需求洞察报告。六个月后,社群成员的优质岗位投递转化率达15%,内部推荐占比超20%。更有候选人因持续关注企业技术进展,在技能提升后成功入职。

六、数据驱动:结果统计与过程优化的决策进化

传统招聘的数据看板多聚焦结果指标:渠道简历量、面试转化率、人均招聘成本等。某地产集团HRVP指出:“我们能看到渠道效率,但不知道候选人为啥放弃offer。”

雇主品牌招聘依托全链路数据分析。红海eHR的“招聘体验热力图”显示:某智能制造企业发现,视频面试环节的放弃率突增。回溯分析发现,当候选人听到“需三班倒”时流失率高达70%。企业立即优化传播策略:在招聘页增加“智能排班系统”演示,展示工程师如何自主选择班次组合。该岗位接受率回升至行业平均水平。系统还能追踪内容互动数据(如技术文章阅读完成率)、人才库激活率等,为雇主品牌策略提供实时反馈。

七、成本效益:单次消耗与长期蓄能的ROI重构

某上市公司的财务分析揭示:传统模式下,单个技术岗位招聘成本约2.4万元(含渠道费、HR工时等),但其中60%费用在岗位关闭后即无延续价值。

雇主品牌投入则产生复利效应。该企业引入红海eHR后,将原渠道预算的40%用于制作工程师成长纪录片、开发技术挑战赛线上平台。首年招聘成本上升18%,但次年发生质变:

主动投递量增长110%,猎头费用下降45%

人才库年度激活率达37%,重复利用简历占比28%

招聘周期中位数从32天缩短至19天

两年内总体招聘成本下降31%,且品牌资产持续增值。

八、长期价值:岗位填充与生态构建的终极差异

传统模式的最大隐形成本,是人才与组织的低适配性。某金融机构数据显示:通过高薪挖来的传统银行人才,因不适应敏捷开发文化,首年离职率超40%。

雇主品牌的核心价值在于构建“人才—组织”适配生态。红海eHR的“文化匹配度评估”模块帮助某科技企业发现:观看过“技术决策民主化”视频的候选人,入职后绩效达标率高出23%。当企业持续传递“失败宽容文化”(如公开分享项目复盘案例),吸引的创新型人才占比提升34%。这种深度筛选使人才留存率、绩效表现、文化贡献形成正向循环,最终驱动组织能力升级。

红海eHR:雇主品牌与招聘效率的融合引擎

当某新能源汽车厂商在红海eHR部署招聘管理系统时,其核心诉求不仅是流程自动化。系统实现了三大融合:

内容与流程融合:在职位发布页嵌入电池实验室的360°全景漫游,候选人提交申请后可立即预约技术专家线上对话

数据与决策融合:实时监测不同内容版本对目标人群(如固态电池研发人才)的触达效率,动态优化传播策略

体验与转化融合:自动为进入人才库的候选人推送个性化内容包(如根据简历提取的技能标签匹配技术文档)

实施6个月后,该企业关键数据发生显著变化:

高端人才主动投递占比 ↑57% | 招聘周期 ↓44% | 入职半年留存率 ↑29%

在人才战争进入心智争夺时代的今天,雇主品牌早已超越锦上添花的营销概念,成为组织人才战略的基础设施。红海eHR招聘管理系统,正是将品牌势能转化为招聘动能的转换器。通过重构人才触达、吸引、筛选、沉淀的全链路,帮助企业在人才竞争中完成从“被动补给”到“主动蓄能”的质变。

公司动态

公司动态 行业资讯

行业资讯 视频演示

视频演示