摘要:随着人工智能与大数据的深度融合,简历筛选技术正经历前所未有的变革。本文深度解析2025年将重塑招聘流程的七大关键技术趋势,涵盖智能化评估、动态能力画像、隐私增强计算、沉浸式互动、跨域预测、分布式信任及人机协同等方向。红海云作为中国领先的新一代人力资源管理一体化解决方案提供商,其红海eHR招聘管理系统前瞻性地集成这些前沿技术,致力于为企业构建更高效、精准、合规的智能招聘引擎,赋能HR从海量简历中精准锁定高潜人才,彻底改变传统筛选模式。

某大型医疗器械集团招聘总监张女士最近面临着一个典型困境:春招季开放了30余个研发岗位,短短一周内收到超过5000份简历。传统的关键词筛选与人工初筛不仅耗时两周以上,更因标准模糊错过了数位具备交叉学科背景的创新人才。这并非个例,据IDC《2025年全球未来工作预测》报告显示,76% 的亚太区企业HR管理者认为现有简历筛选工具难以应对人才密度激增与岗位需求复杂化的双重挑战。

简历筛选,这个曾经被视为招聘流程中最基础也最繁重的环节,正被推入技术革命的“深水区”。2025年,我们将见证它如何从简单“信息过滤”进化为“人才价值挖掘”的核心枢纽。本文将聚焦七大关键技术演进方向,揭示未来简历筛选的颠覆性图景。

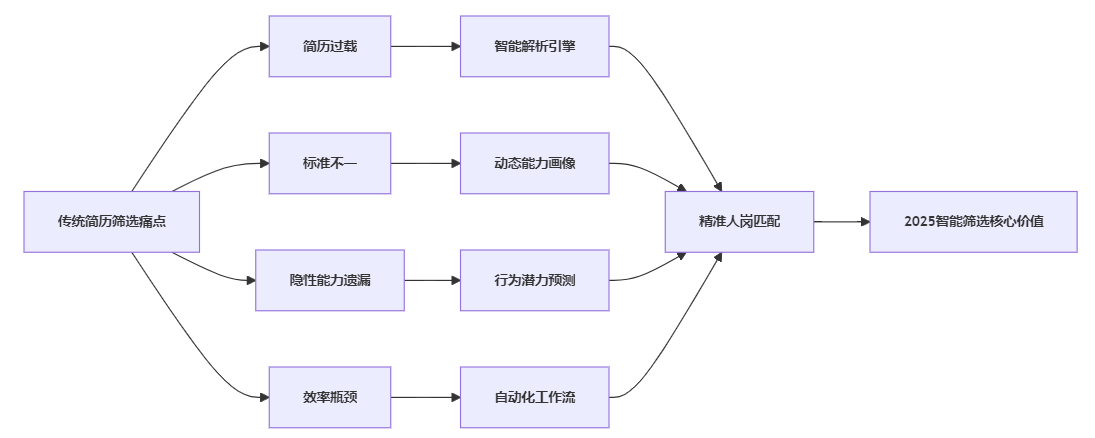

图:从传统痛点看2025智能简历筛选的价值跃迁

(一)智能化简历解析与语义理解:从关键词匹配到“读懂深意”

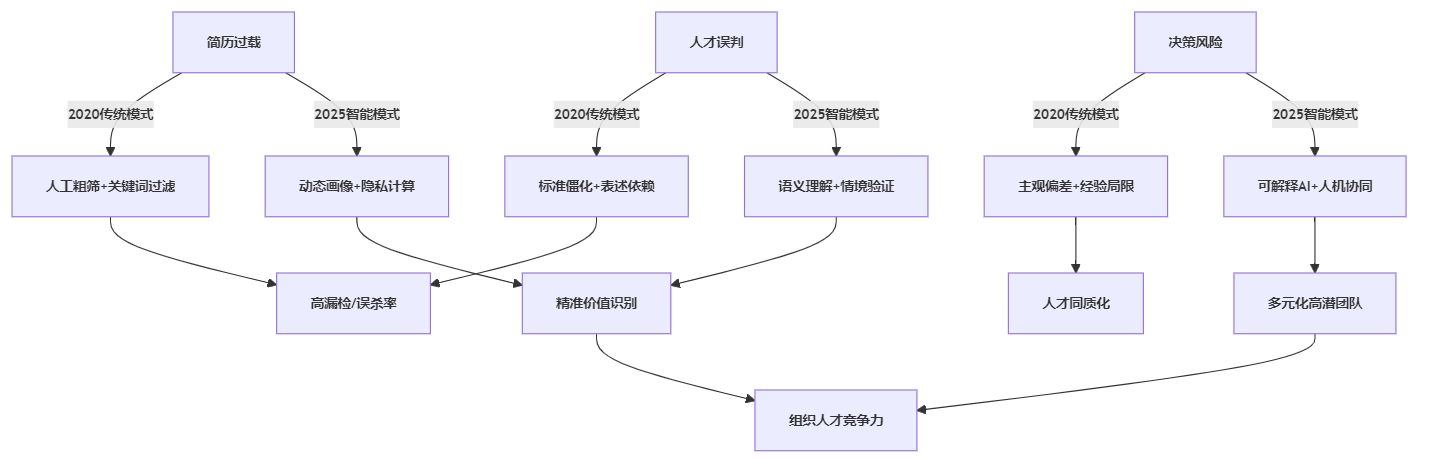

2023年,某知名互联网公司曾统计其使用传统ATS(应聘者追踪系统)筛选的简历中,超过40% 因未能精确匹配预设关键词而被误判为“不合格”,其中不乏拥有开源社区贡献、跨界项目经验等宝贵特质的候选人。这类“误杀”现象在2025年将被深度语义理解技术终结。

下一代简历解析引擎将突破简单关键词匹配的局限。通过集成Transformer架构的NLP模型(如GPT-4及后续演进版本),系统能够理解“主导跨部门敏捷项目落地”与“负责项目管理”之间的能力层级差异,识别“在开源社区提交核心模块代码”背后隐含的技术领导力。红海eHR智能招聘模块采用的多模态解析技术,不仅能处理PDF、DOC等格式简历,还能自动提取候选人作品集链接中的GitHub活跃度、设计稿原创性等动态证据,构建多维能力证据链。

更关键的是,系统通过上下文感知算法识别表述的“潜台词”。例如,当候选人描述“优化供应链响应速度30%”,引擎会结合其职位(采购专员vs.物流经理)自动判定其贡献维度属于执行层优化还是战略级重构。这种深度理解能力大幅降低了因表述差异导致的人才误筛风险。

(二)动态能力画像与岗位DNA建模:超越静态JD的精准靶向

某新能源车企在招聘电池系统工程师时,曾因JD(职位描述)中过度强调“五年以上锂电池Pack经验”,错失了一位拥有顶尖固态电池研发能力的博士候选人。2025年的简历筛选将彻底改变这种“刻舟求剑”式的人才搜寻。

核心变革在于构建动态双画像体系:

候选人动态能力画像:不再依赖候选人自述的技能标签,而是通过解析项目经历、业绩指标、技术博客、认证轨迹等数据,实时生成包含硬技能(如Python熟练度)、软技能(如危机处理)、潜力特质(如学习敏锐度) 的三维雷达图。

岗位DNA模型:基于历史高绩效员工数据、团队协作网络分析、业务战略拆解,构建岗位的深层胜任力模型。例如“海外市场拓展经理”岗位,模型会识别“跨文化敏感度”比“英语专八证书”更具预测价值。

红海eHR系统通过内置的岗位建模引擎,允许企业基于高绩效员工样本快速生成初始DNA模型,并在招聘过程中持续优化权重分配。当系统识别某位候选人在“创新潜力”维度显著超标,即使某些硬性年限未达标,仍会触发“高潜质人才”特别推荐通道。

(三)隐私增强计算与合规筛选:在数据价值与权利保护间走钢丝

GDPR、CCPA等法规的全球推行,以及国内《个人信息保护法》的深入实施,使得简历数据合规处理成为技术进化的关键约束条件。2025年的解决方案将依赖两大技术支柱:

联邦学习(Federated Learning):企业无需集中上传候选人敏感数据至云端。以某跨国零售集团为例,其亚太、欧洲分公司可在本地部署的红海eHR系统中分别训练AI模型,仅交换模型参数更新(如权重梯度),实现全球招聘经验共享而不触犯地域数据跨境限制。

差分隐私(Differential Privacy):在生成人才池分析报告时,系统自动注入统计噪声,确保无法从宏观数据(如“算法工程师平均跳槽周期2.3年”)反推个体信息。例如在分析某金融科技企业招聘漏斗时,系统会模糊化处理特定学历背景候选人的淘汰率细节。

这些技术在红海eHR本地化部署方案中深度集成,确保企业在挖掘简历数据价值的同时,构建符合ISO 27701标准的隐私保护框架。系统还会自动识别简历中的敏感字段(如身份证号、健康状况),在初始解析阶段即进行脱敏或加密存储。

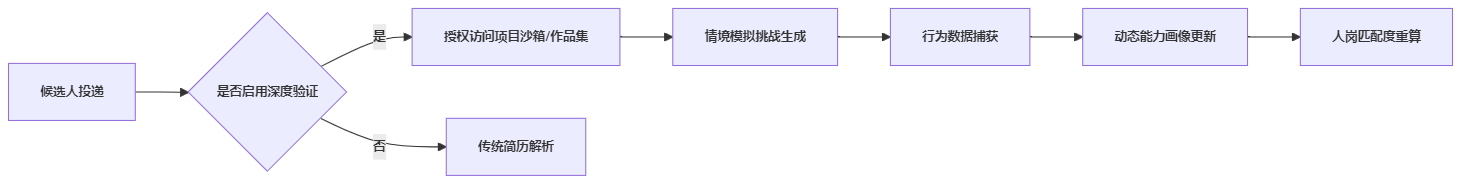

(四)沉浸式互动与情境化评估:简历跳转到“人才全息剧场”

2025年的简历将不再是静态文档,而演变为交互式能力验证入口。候选人可在投递时授权系统访问其经脱敏处理的项目沙箱环境。例如前端工程师展示可交互的代码片段(运行于安全容器),销售候选人上传经客户授权的真实谈判录音片段(AI脱敏声纹)。

红海eHR的情境模拟模块更进一步:针对管理岗位候选人,系统基于其简历中描述的领导案例,生成虚拟团队冲突场景,通过文字或轻量级VR界面观察其处理策略。这种“能力即服务”(Skill-as-a-Service)模式,将简历从“能力宣言”转化为“能力实证场”。

图:沉浸式简历评估工作流示意图

某游戏公司在招聘创意总监时,通过红海eHR集成的Unity引擎沙箱,要求候选人优化一个存在性能瓶颈的游戏场景。候选人的实际操作数据(如渲染调用优化方案、资源加载策略)被实时纳入评估,远超纸质简历的说明效力。

(五)跨域行为预测与离职风险建模:从看历史到算未来

传统简历筛选的最大盲点在于过度关注“过去做了什么”,却难以预测“未来能做什么”及“可能何时离开”。2025年的技术突破点在于跨域迁移学习的应用。

通过分析百万级职业轨迹数据(经合规脱敏),AI模型可识别隐性的成功因子。例如某云计算厂商发现,在开源社区持续提交文档优化的开发者,其系统架构设计能力的成长速度是平均值的1.8倍;某快消企业数据表明,拥有小众运动竞赛经历的管培生,抗压指标显著高于同龄人。

红海eHR的人才可持续性指数模块,将此类洞见转化为预测指标:

能力成长曲线预测:基于候选人的学习模式(如MOOC完成率、技能更新频率)预估其3年后的技术栈深度

组织适配度分析:比较候选人的工作节奏偏好(如邮件回复时段分布)与团队协作模式

离职风险预警:结合宏观经济指标、行业流动率、个人职业周期建立动态模型

某自动化设备制造商运用此模型后,关键技术岗位试用期离职率下降**34%**,核心在于系统提前识别了数位“高能力但低组织适配度”候选人,并建议HR在入职安排中增加跨部门沉浸环节。

(六)区块链存证与可信简历库:构建人才信用新基建

简历造假始终是招聘领域的顽疾。2023年雇佣背景调查机构Sterling统计显示,高达46% 的简历存在不同程度的失实陈述。2025年,区块链技术将从概念验证走向规模化应用。

企业联盟链将成为主流方案:由行业协会(如中国软件行业协会)牵头,红海云等HR科技厂商提供技术支撑,高校、认证机构、头部企业作为节点加入。候选人学历信息、职业资格、重要项目角色等关键数据经源头方签名后上链。企业HR在红海eHR系统中提交验证请求时,无需通过第三方背调机构冗长流程,即可获得即时可信度反馈。

更重要的是,该系统支持选择性披露。候选人可自主决定向企业开放哪些信息:例如仅证明“拥有PMI-PMP认证”而不暴露具体考分;确认“某期间任职于A公司”而不透露薪酬细节。这种设计既保障了隐私主权,又建立了可验证的信任基础。

(七)人机协同决策与偏见消除:当AI成为HR的“认知外挂”

尽管AI在简历筛选中日益重要,MIT人类动力学实验室2024年研究指出:纯算法决策在复杂岗位(如产品总监)的误判率仍高达28% ,主因在于难以量化战略思维、文化塑造等抽象素质。2025年的最优解将是人机协同框架。

红海eHR系统在此框架下实现三重进化:

可解释性增强:当AI推荐某位“学历不符”的候选人时,必须展示具体证据链(如“在开源项目解决的核心问题难度超越80%硕士毕业生”)

偏见审计闭环:系统持续监控筛选决策中的潜在偏差(如某分公司对非985院校候选人的淘汰率异常偏高),自动提示HR复核并记录修正动作

HR决策辅助:在终面环节,系统基于前期数据生成关键探查点(如“需验证候选人在XX项目中解决技术冲突的具体策略”)

某股份制银行引入此模式后,科技条线人才多元化指标(女性+非CS专业背景)提升22% ,同时核心岗位招聘周期缩短17天 。关键在于AI承担了初筛的“苦力活”,释放HR深度考察真正匹配度的时间。

2025年简历筛选技术的演进绝非简单效率提升,其核心在于重构三大关系:

效率与精度的关系:从“快速排除不合格者”到“精准识别隐藏价值”

数据与隐私的关系:在合规框架下释放数据潜能,建立基于技术契约的信任

机器与人的关系:AI承担模式化劳动,HR聚焦价值判断与情感连接

红海eHR招聘管理系统作为这一变革的践行者,正持续将前沿技术转化为可落地的智能招聘能力。当简历筛选从体力劳动升级为战略决策,HR的价值才能真正回归其本质——不是信息的搬运工,而是组织人才资本的架构师。技术终将改变筛选的方式,但人才的独特价值永远值得深度挖掘与尊重。

图:简历筛选技术从2020到2025的核心价值跃迁

公司动态

公司动态 行业资讯

行业资讯 视频演示

视频演示