在制造业、互联网等行业的绩效管理实践中,绩效考评权重设置不生效是企业数字化转型过程中常见的“绊脚石”。红海云服务团队经过多次调研发现,HR和管理者在绩效指标权重设计、系统配置及考核执行等环节均可能遇到权重失效、分配不合理等问题。本文梳理了绩效考评权重设置失效的典型场景,分析系统与管理流程中的关键节点,并针对企业实际需求,提供科学分配与优化策略,助力绩效管理落地。

绩效考评权重设置不生效的典型表现

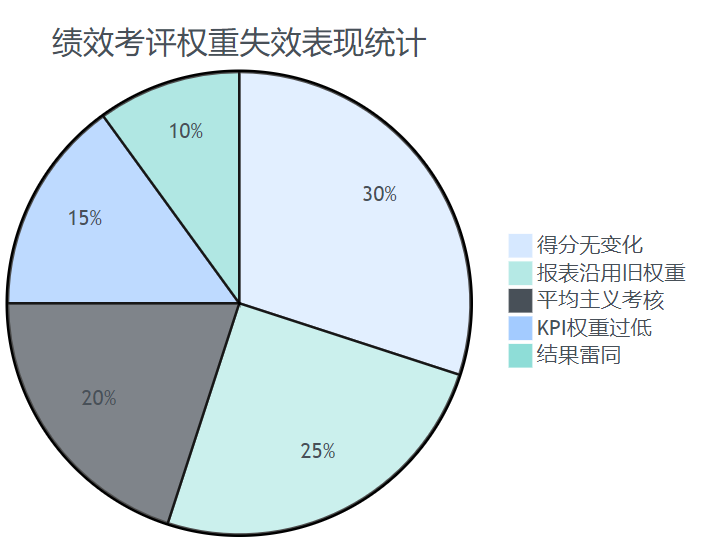

绩效考评权重设置不生效在企业日常管理中有多种具体体现。经过行业调研,常见场景包括:

权重调整后考核得分无明显变化,实际激励效果缺失;

系统后台权重参数更新,前端报表或员工端显示仍沿用旧标准;

多部门权重分配“一刀切”,无法体现岗位差异,考核结果“平均主义”突出;

关键绩效指标(KPI)权重过低,导致主业绩目标被边缘化,考核方向失焦;

员工反馈考评结果“雷同”,难以分辨真实优劣。

举例说明,某制造企业在年度考核中将“生产效率”与“创新改进”设置为同等权重,结果生产班组与研发团队的得分结构几乎一致,未能激励不同岗位的核心贡献。互联网公司中,项目管理部门尝试灵活调整“交付进度”和“客户满意度”权重,但绩效系统未能实时更新算法,导致考核结果与实际表现脱节。

图表说明:该图表基于对100家企业HR的调研结果,直观展示绩效权重失效的常见表现。

系统层面导致权重不生效的技术原因

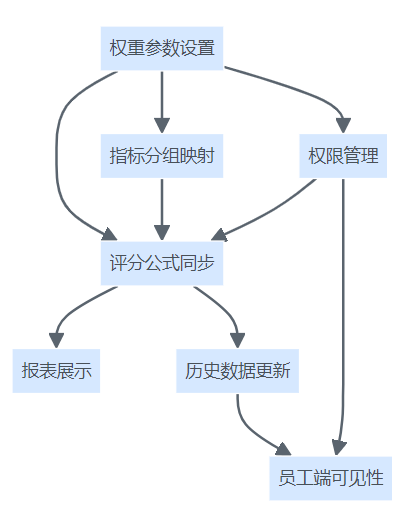

绩效管理系统在权重设置环节可能出现多种技术性失效,常见原因包括:

权重参数未与评分公式同步,导致后台设置与实际计算脱节;

数据同步延迟,权重调整后系统未能及时更新报表和历史数据;

版本升级或权限分级导致部分功能失效,HR端和员工端看到的考核标准不一致;

指标映射或分组逻辑错误,权重分配未能按照岗位或部门实际区分;

系统兼容性不足,跨平台数据导入或第三方接口调用时权重丢失。

举例来说,某制造企业在绩效系统升级后,HR部门调整了“安全生产”指标的权重,但由于评分公式未同步,考核结果仍按照旧权重计算,导致员工激励失效。在互联网企业,敏捷项目团队因系统权限分级,只有管理员能修改权重,普通HR操作后仅界面显示变更,实际考核逻辑未生效。

该流程图展示了绩效权重设置在系统中的关键节点,权重参数需与评分公式、指标分组、数据更新及权限管理等环节高度协同。

权重设计方法与科学分配流程

科学设计绩效考评权重,既要兼顾企业战略目标,也需结合岗位职责和行业特性。行业内常用的权重分配方法包括:

第一、简单排序编码法

对考评指标根据实际重要性进行排序,分配自然数权重,并归一化处理。方法适合指标较少、结构清晰的岗位,但主观性较强,建议与其他方法结合。

第二、倍数环比法

对指标进行重要度倍数比较,将结果转换为基准值并归一化。方法需依赖历史数据,适合制造业、销售等数据积累较多的场景。

第三、优序对比法

采用两两比较方式,弥补单项判断偏差。常用于互联网企业、研发团队等复杂岗位,提升权重分配的客观性。

第四、层次分析法(AHP)

将指标分层,构建判断矩阵,计算特征值并一致性检验,确保权重分配科学合理。适用于多维度绩效体系建设,能融合战略和业务需求。

第五、关键绩效指标(KPI)权重控制

控制关键指标总数(一般3-5个),确保单项权重在合理区间(5%-30%),关键指标总权重占比保持在70%左右。

方法名称 适用场景 主观性 数据要求 操作难度 优势 排序编码法 岗位指标较少 高 低 低 快速分配 倍数环比法 数据积累丰富岗位 中 高 中 定量客观 优序对比法 指标复杂、岗位多样 低 中 高 客观全面 层次分析法 多部门、战略导向绩效体系 低 高 高 自动检验一致性 KPI权重控制 通用型绩效体系 中 低 低 聚焦重点

表格说明:对比各权重分配方法的适用场景、主观性、数据要求及优势,HR可结合企业实际灵活选择。

绩效考评权重优化实操建议

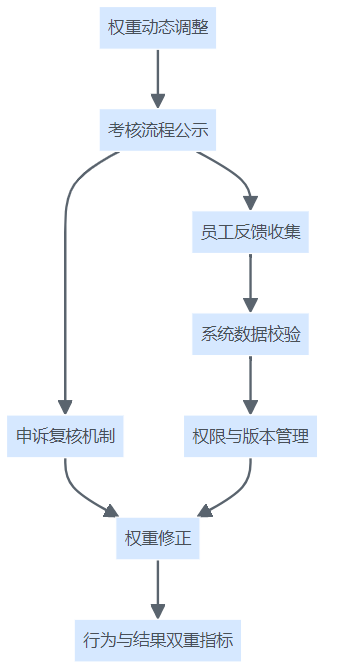

绩效权重设计的科学性只是基础,企业在实际落地中还需关注权重设置的持续优化。结合行业经验,权重优化可分为以下几个关键步骤:

第一、建立动态调整机制

权重不应一成不变,应根据企业发展阶段、市场环境和业务重点灵活调整。例如,制造企业在旺季可提升产能指标权重,互联网公司在新产品上线期可增加创新指标比重。

第二、完善考核流程及沟通机制

绩效考核权重调整需有透明公示流程。HR部门应定期向员工解释考核规则变化,收集反馈意见,确保权重调整获得组织认同。

第三、强化系统数据同步与权限管理

权重设置需保证系统各模块数据同步,避免因权限分级或版本升级导致前后端标准不一致。建议HR与IT团队协作,定期进行系统权重校验。

第四、设立申诉与复核渠道

建立申诉机制,让员工对考核结果提出异议,HR及时复核并调整,减少因权重失效带来的不公平感。

第五、结合行为与结果双重指标

在权重设置中,既要关注业绩结果,也要纳入关键行为指标。例如,制造业可将“安全规范执行”纳入考核,互联网企业可将“协作效率”作为重要权重。

流程图说明:绩效权重优化需贯穿动态调整、公示沟通、系统校验、申诉复核等环节,最终实现行为与结果并重的考核体系。

流程图说明:绩效权重优化需贯穿动态调整、公示沟通、系统校验、申诉复核等环节,最终实现行为与结果并重的考核体系。

行业案例分享与常见误区解析

第一、案例一:制造业绩效权重失效与改善

某华东地区制造企业,生产部门与技术研发部门考核指标本应差异化,但初期绩效系统权重设置“一刀切”,生产效率与创新指标权重均为20%,剩余权重分配给通用指标。结果,技术部门员工反映创新工作未得到重视,生产部门则认为考核激励不足。经HR团队与IT协作,通过层次分析法重新分配权重,生产效率提升至35%,创新指标在研发部门占比提高至30%,员工满意度调查显示绩效激励效果显著增强。

第二、案例二:互联网企业敏捷团队权重优化

某互联网公司项目组,原有绩效考核以“项目交付进度”和“客户满意度”为主,权重均为25%。随着业务变化,HR根据项目特性将协作效率、问题解决能力纳入考核体系。通过优序对比法进行权重分配,协作效率权重提升至30%,项目进度权重调整至20%,考核结果显示团队成员积极性提升,项目交付质量也有所改善。

第三、常见误区分析

权重分配“平均主义”导致考核失焦:企业为追求公平,将所有指标权重设为相近,结果无法突出核心业务重点。

系统升级未同步评分公式:HR在前端调整权重,但实际考核仍按旧规则执行,导致权重设置“形同虚设”。

没有申诉与反馈渠道,员工对考评结果不服,造成管理难题。

关键指标数量过多,分散权重,难以体现战略导向。

场景 问题表现 改善措施 效果数据(脱敏) 制造业A厂 权重“一刀切”,激励不足 分层权重分配 满意度提升18% 互联网B组 指标未凸显协作效率 优序对比分配权重 项目质量提升15% 通用误区 平均分配,系统不同步等 精简指标+系统校验 绩效投诉率下降12%

表格说明:通过不同场景案例与误区分析,直观展示绩效权重优化的实际业务效果。

如何构建动态、有效的绩效管理体系

绩效考评权重设置不生效,既是技术和系统的问题,更受制于管理流程和企业文化。行业经验表明,只有将权重设计的科学性与系统执行的精细化结合,企业才能真正实现绩效考核“激励导向”和“公平公正”的双重目标。

权重优化不止步于数字调整,更需要动态机制支持和组织沟通。无论是制造业岗位技能实训,还是互联网企业敏捷能力培养,绩效权重都应围绕企业战略和业务重点灵活分配,并通过透明流程、数据同步、申诉复核等多环节保障落地。HR与IT团队的协同,员工参与和反馈机制,也是提升绩效考评有效性的关键。

绩效管理体系的持续优化,如同企业种下一棵“长青树”,需要定期修剪枝叶、补充养分,才能枝繁叶茂。只有这样,企业才能在风云变幻的市场环境中,持续激发团队潜力,实现组织效能的稳步提升。

公司动态

公司动态 行业资讯

行业资讯 视频演示

视频演示