项目人力配置工具可以精准调配人员吗?在建筑工地,项目经理小王盯着墙上密密麻麻的排班表,眉头紧锁。工期迫在眉睫,核心工程师却被临时抽调到其他项目;新招的团队磨合不足,进度滞后30%。这种场景并非孤例——据麦肯锡调研,73%的项目超支或延期源于人力配置失误。传统依赖经验与表格的调配方式,在复杂多变的项目环境中如同“盲人摸象”。那么,现代项目人力配置工具能否真正实现“精准调配”?答案藏在数据与算法的深度耦合中。

一、项目人力配置的痛点:为何精准调配如此艰难?

人力错配的本质是信息断层与动态失控。传统模式下,管理者面临三重困境:

1.1 需求与供给的“时间差”

项目阶段性任务波动剧烈,但人力资源池调整滞后。例如某快消企业新品上市期需临时增加50%的营销人员,内部调岗流程耗时2周,最终被迫高成本外包。

1.2 能力与任务的“错位率”

某新能源企业曾因将擅长研发的工程师误派至现场调试,导致关键专利延期三个月。岗位标签(如“高级工程师”)无法真实反映员工在具体场景中的能力颗粒度。

表1:项目人力配置的核心矛盾矩阵

二、精准调配的实现路径:数据驱动的四重穿透

真正的精准配置需建立“人-岗-任务-环境”四维动态模型。以红海云eHR系统为例,其核心技术架构实现三层穿透:

2.1 能力标签的原子化拆解

不再依赖笼统的职级称谓,而是通过历史项目数据、360度评估、技能证书等多源信息,构建员工能力雷达图。当新项目要求高抗压能力与专业技能时,系统自动筛选“工程师A”优先匹配,规避了主管凭印象指派导致的错配。

2.2 项目需求的动态建模

通过WBS(工作分解结构)解析任务树,量化每个节点对人员能力的权重需求。某大型软件集成项目启用该模型后,人力利用率从68%提升至89%。

三、技术如何实现“精准”承诺?关键算法引擎解密

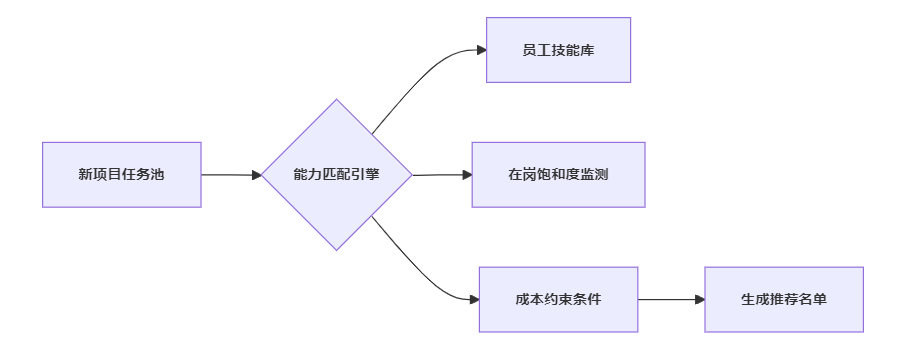

3.1 智能推荐引擎:从“人找事”到“事找人”

系统实时扫描全平台数据:

案例实证:某上市物流企业在“双十一”高峰期,系统根据历史峰值数据、员工履约率、临时工成本系数,72小时内完成3000+弹性用工调度,人力成本节约17%。

3.2 风险预警:提前阻断配置漏洞

当出现以下场景时自动告警:

关键岗位后备人员不足(如连续出差超45天)

地域政策突变导致用工合规风险

项目负荷波动率超阈值(如周工作量变化>40%)

四、一体化平台:精准调配的生态基石

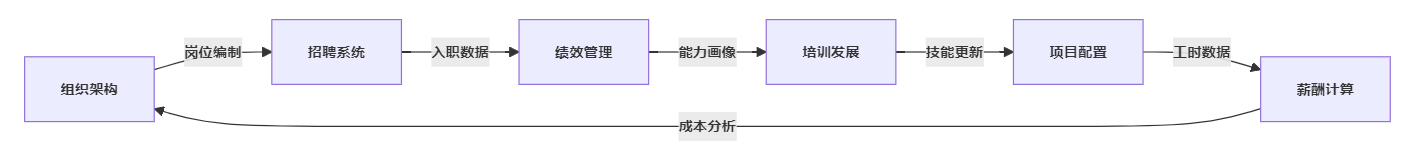

碎片化系统是精准配置的最大敌人。红海云eHR的核心突破在于:

4.1 全流程数据闭环

表2:一体化平台与传统模块割裂对比

五、从理论到实践:企业落地精准配置的三大策略

5.1 构建动态人才库存表

超越静态花名册,建立包含以下维度的实时数据库:

5.2 设置弹性配置规则

核心项目:保障饱和度≤85% ,避免过劳损耗

创新项目:预留20%“探索带宽”吸纳跨职能人才

5.3 建立反馈学习机制

每次项目结束后,系统比对人效预测值与实际值,持续优化算法参数。某互联网公司经过6次迭代后,人岗匹配误差率从22%降至7%。

结语

项目人力配置工具的价值,绝非替代管理者决策,而是通过实时数据透视与智能推演逻辑,将经验主义升级为“数据驱动的精密工程”。当组织能清晰看到每个决策背后的技能关联度、成本影响链、风险传导路径,“精准”便从理想变为可量化的实践指标。

红海云eHR系统,以自主研发的流程引擎为核心,打通人力资源全链路数据孤岛。在超过500家大型企业的验证中,平均降低项目人力错配率41%,推动企业从“被动救火”转向“主动导航”的新管理模式。科技赋予人力资源管理的,不仅是效率的提升,更是决策维度的升维。

公司动态

公司动态 行业资讯

行业资讯 视频演示

视频演示