在制造业、互联网等多元行业的人才竞争日益激烈的背景下,岗位胜任力模型正成为企业人力资源管理的核心工具。红海云观察到,越来越多企业倾向于通过科学的胜任力模型,实现招聘选拔的精准化、绩效管理的体系化、员工发展的个性化,并有效支撑组织战略落地。本文结合实际业务场景,系统梳理岗位胜任力模型在企业管理中的多重优势,并以结构图等可视化方式呈现模型应用逻辑,助力企业构建高效的人才管理体系。

岗位胜任力模型的理论基础与发展

岗位胜任力模型起源于20世纪70年代的管理科学研究,强调通过行为和素质的结构化定义,区分不同绩效水平的员工。在实际应用中,胜任力模型不仅关注“会做什么”,更注重“如何做、能否长期做得更好”。企业通过胜任力要素的分解,能够将抽象的岗位要求落地为可评估、可培养的具体能力。例如,冰山模型理论将胜任力分为显性(知识、技能)和隐性(动机、特质等)两大类,强调隐性素质对高绩效的决定性作用。这一理论为岗位胜任力模型的构建与应用提供了坚实基础。

岗位胜任力模型的核心优势

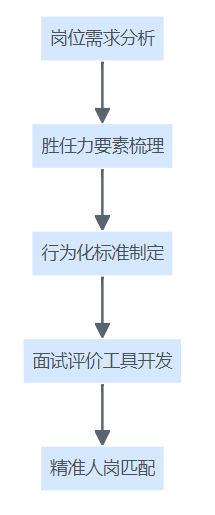

招聘选拔的精准导航

在企业实际招聘场景中,岗位胜任力模型帮助企业摆脱了单纯依赖学历、工作经验的选人标准。通过对岗位所需核心素质的科学定义,企业能够建立一套行为化、量化的评价体系。例如,某家装备制造企业在引入胜任力模型后,将“问题解决能力”“团队协作意愿”等隐性特质纳入面试流程,实现了“人岗适配”的精准提升。据统计,该企业新员工一年内离职率减少了12%。

胜任力模型的应用,让招聘团队能够在海量应聘者中快速捕捉到与岗位需求深度匹配的人才,显著降低了试错成本,并为后续人才培养打下坚实基础。

岗位胜任力模型在招聘流程中的应用结构图

绩效管理与员工发展

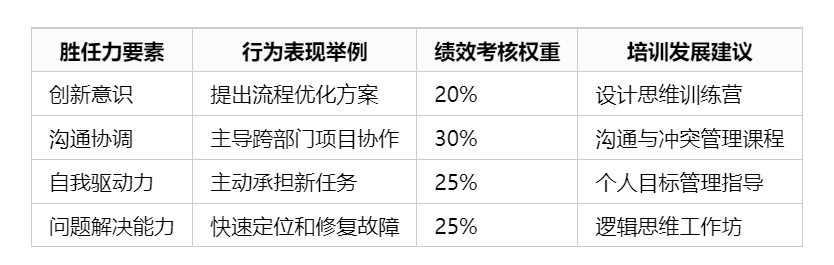

岗位胜任力模型不仅仅用于招聘,更在绩效管理和员工成长中展现出独特价值。许多企业在绩效考核时,往往只关注结果指标,忽略了过程和能力的成长。通过胜任力模型,企业能够将考核维度延伸至行为表现、成长潜力等方面,帮助管理者全方位了解员工。

以一家互联网企业为例,该公司将“创新意识”“跨部门沟通”“自我驱动力”等胜任力要素纳入年度绩效回顾。这样一来,考核不仅仅是“完成了多少任务”,更关注“如何完成、能否持续成长”。员工在明确成长方向的同时,获得了更具针对性的培训和发展资源,长期来看,团队整体能力得到了有效提升。

绩效管理中常见胜任力要素及其考核与培养方式对照表

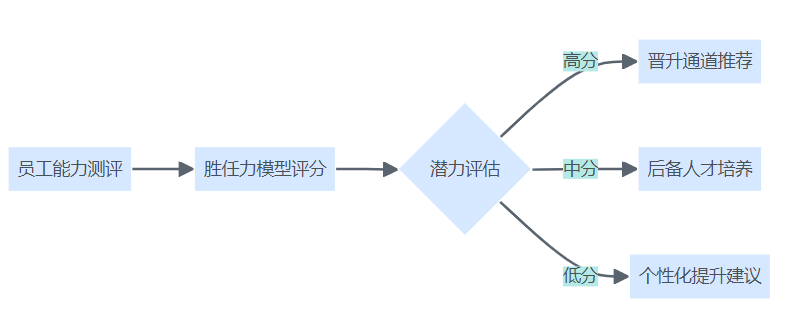

人才盘点与晋升通道建设

在组织发展过程中,单靠业绩排名选拔干部,容易出现“技术强但管理弱”“资历深但潜力低”的问题。岗位胜任力模型则为企业建立了科学的人才盘点与晋升机制。通过对员工关键能力的定期评估,管理层能够识别出具备潜力和发展意愿的储备人才,为岗位轮换、管理晋升等提供依据。

例如,一家区域连锁企业在年度人才盘点中,基于岗位胜任力模型设计了多维度测评体系,涵盖“领导力”“适应变化能力”“团队激励”等指标。结果显示,部分一线主管在“团队激励”和“项目推动”方面表现突出,获得了晋升机会;而部分技术骨干则被推荐参加后备干部培养计划,实现了“分层分类”发展。

岗位胜任力模型在人才盘点与晋升通道中的流程结构图

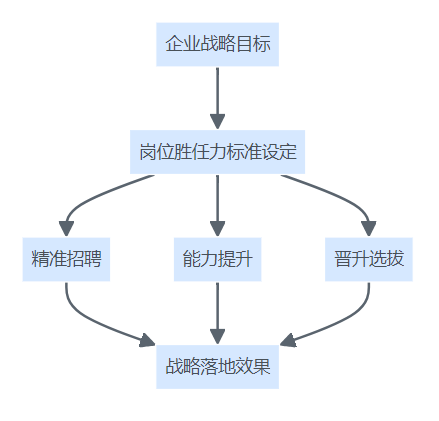

组织战略落地的能力保障

企业在快速扩张或转型升级过程中,经常遇到“战略目标设定清晰,但人才跟不上”的难题。岗位胜任力模型为企业搭建了战略与人才之间的桥梁。通过将组织战略目标拆解为各层级、各岗位的核心能力要求,企业能够清晰地识别“哪些岗位需要什么样的人才”,并据此开展定向招聘、内部培养和能力提升。

举例来说,一家制造型企业在推进智能制造战略时,发现一线主管不仅需要传统的生产管理能力,还要具备数据分析、流程优化等新型素养。管理团队基于胜任力模型,重新梳理了岗位能力标准,并组织了专项培训和轮岗实践,使得战略举措能够顺利落地,而不是停留在口号层面。

岗位胜任力模型助力企业战略目标分解与落地的流程结构图

岗位胜任力模型的可视化案例与结构图

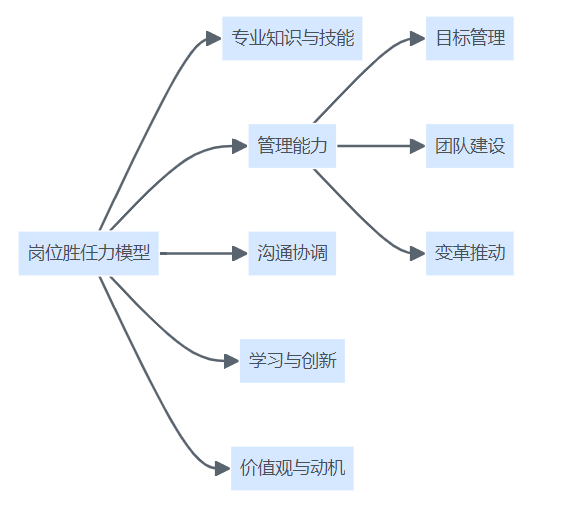

在实际落地过程中,岗位胜任力模型往往以结构化、可视化的形式呈现,便于HR与业务部门沟通和实施。以下以某区域服务型企业为例,展示其中层管理岗位的胜任力模型结构:

中层管理岗位胜任力模型各要素分解结构图

案例片段

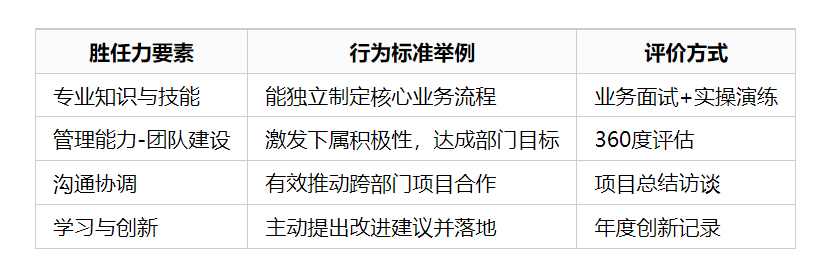

在该企业的年度干部评价中,HR团队设计了如下行为标准表(部分展示):

通过这种结构化、可视化的胜任力模型,企业可以实现岗位需求的“看得见、说得清、评得准”,大幅提升人岗匹配和人才发展的效率。

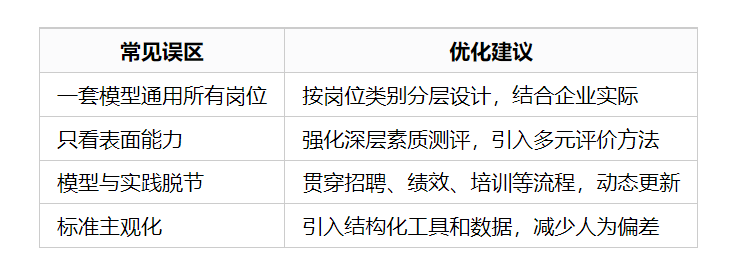

企业应用胜任力模型的常见误区与建议

岗位胜任力模型为企业人才管理提供了科学工具,但在实际应用过程中,部分企业存在理解或操作层面的偏差。识别和规避这些误区,有助于模型真正发挥效能。

第一、误区:模型“万能”,一套适用所有岗位

有些企业期待通过一套通用模型解决所有岗位评价和发展问题。实际上,不同行业、不同岗位的能力要求差异明显。比如,制造业一线岗位更注重操作规范和安全意识,而技术研发岗位则强调创新能力和系统思维。建议企业在构建模型时,结合企业文化和岗位特性,按类别分层设计,避免“一刀切”。

第二、误区:只看表面能力,忽视深层素质

部分企业在胜任力模型设计时,过度关注可量化的技术指标,忽略了动机、人格特质等“冰山下”的要素。实际操作中,往往是这些深层素质决定了员工能否在岗位上稳定发展。建议HR在模型构建和评估中,充分引入行为面试、情景模拟等多元测评方式,提升深层素质的识别准确性。

第三、误区:模型形同虚设,未与管理实践结合

有的企业虽然搭建了胜任力模型,但未能将其融入日常招聘、绩效考核、培训等管理流程,导致模型沦为“纸上谈兵”。建议将模型作为人才管理的“操作系统”,在面试、晋升、培训等关键节点持续应用和迭代,并定期收集一线反馈,确保模型与业务实际同步更新。

第四、误区:评估标准主观化,缺乏数据支撑

胜任力模型评估过程中,若仅凭管理者主观判断,容易出现评价偏差,影响人才发展决策的科学性。建议企业引入结构化评价工具(如量表、360度评价系统),结合绩效数据和行为观察,提升评估的客观性和一致性。

岗位胜任力模型应用常见误区及优化建议对照表

岗位胜任力模型作为现代企业人力资源管理的重要工具,经过多年的实践检验,已经成为连接企业战略与人才管理的“纽带”。通过科学定义和深入应用,企业能够在招聘选拔、绩效考核、人才培养、晋升通道等多个环节实现精准管理,极大提升人岗匹配效率和员工成长质量。

面对数字化转型浪潮和多元业务场景,岗位胜任力模型也在不断进化——从静态标准到动态更新,从单一行为评估到多维度数据支持,从业务流程嵌入到全员发展激励,正逐步成为支撑企业可持续发展的核心驱动力。未来,随着人工智能、大数据等技术的融入,岗位胜任力模型在人才识别、能力提升、组织创新等方面的作用将更加突出。

对企业而言,构建与自身战略和业务发展紧密结合的岗位胜任力模型,既是提升组织竞争力的必由之路,也是激发员工潜力与归属感的重要保障。持续优化和迭代胜任力模型,将助力企业在变化中把握机遇,实现高效、科学、可持续的人力资源管理。

公司动态

公司动态 行业资讯

行业资讯 视频演示

视频演示