摘要:随着全球物流行业需求结构升级,红海云发现智能工时管理系统已成为仓储、运输等环节提升效能的关键工具。2025年,企业对“出库效率”“人员成本管控”等问题的关注愈发突出。智能工时管理系统通过实时采集与分析工时数据,为企业人力资源管理带来科学决策支撑,推动物流行业从粗放管理走向精细化、智能化。本文结合制造业、快消品与电商等行业实际场景,深入解析智能工时管理系统的变革价值与应用趋势。

去年“双十一”大促期间,江浙一家大型电商物流中心的作业主管遇到难题:订单量暴涨,现场拣货员却频繁出现排班不均、加班超时、岗位空转等现象。主管一度靠经验分配人手,但面对上千笔工单,传统Excel表格和人工统计不仅效率低,错误率也高。现场有员工反映:“有时候明明很忙,还是被分去做低优先级的任务,觉得时间被浪费了。”这正凸显了物流行业管理的痛点——业务高峰期,如何让人力资源“用在刀刃上”,既保证效率,又控制成本?

2025年,随着智能工时管理系统在物流行业的普及,企业对人力资源的管理方式正经历深刻变革。智能工时管理系统不仅能够实时采集员工工时数据,还能结合订单量、业务预测等多维信息,科学调度人力,实现精细化成本管控和流程优化。与传统“人头”管理相比,“工时”成为新的价值衡量单位,企业管理者不再依赖主观经验,而是通过数据驱动决策,显著提升运营效率。

一、2025年物流行业发展新格局

2025年,物流行业正处于智能化转型的关键阶段。全球贸易持续增长,消费升级加速,物流企业面临订单结构复杂、时效要求提升和成本压力加剧等挑战。以长三角区域制造业物流为例,传统的人工排班与工时统计已无法满足多品类、高频次的业务需求。行业数据显示,近三年来物流企业人力成本年均增长率超过15%(数据来源:国家统计局物流专报,2024),而人员效率却未能同步提升。

在此背景下,智能工时管理系统成为降本增效的核心工具。它通过实时数据采集、任务自动分配和精细化成本分析,帮助企业在高峰期灵活调度人力,降低空转与冗余,提升整体运营效率。物流企业逐渐从“经验驱动”向“数据驱动”转型,强调科学管理和敏捷响应,这为智能工时管理系统的广泛应用奠定了基础。

二、智能工时管理系统的核心价值

2.1 实时工时采集与数据分析

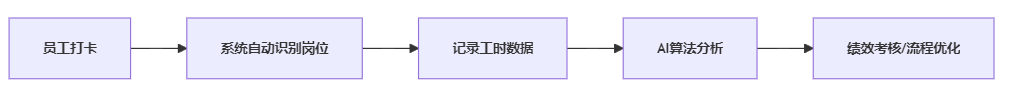

智能工时管理系统通过物联网设备、移动打卡终端等手段,自动记录员工在各环节的工作时长。以仓储分拣环节为例,员工进出不同区域时,系统自动识别其岗位、任务类型和工时,杜绝了人工登记的误差与舞弊风险。结合AI算法,系统还能对工时数据进行多维分析,如识别高效员工、发现流程瓶颈,实现精准绩效考核。

Alt文本:智能工时管理系统员工打卡、岗位识别、工时记录到数据分析的流程结构图

2.2 人力资源科学规划与成本管控

智能工时管理系统能结合订单量预测、历史业务数据和节假日活动等维度,科学预判未来人力需求。管理者可通过系统提前制定人员排班方案,灵活应对业务高峰,避免人力资源过剩或不足。系统还支持多维度的成本分析——按部门、岗位、任务类别等细分人工成本,为预算管控和成本优化提供数据支撑。

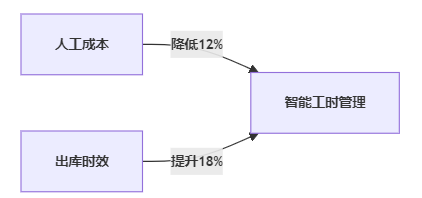

以某快消品供应链为例,节假日期间订单量激增,工时管理系统通过预测模型提前调配人员,既避免了员工疲劳加班,也减少了临时雇佣成本。数据显示,应用智能工时管理系统后,该企业节假日人工成本降低12%,出库时效提升18%(数据来源:企业年度运营报告,2023)。

Alt文本:快消品供应链企业应用智能工时管理系统后人工成本降低、出库时效提升的可视化对比图

2.3 人机协作与流程优化

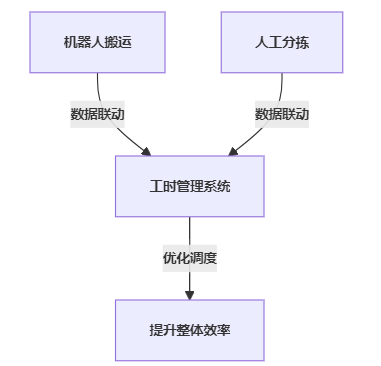

随着自动化设备(如AGV搬运机器人、智能分拣系统)在物流行业广泛应用,智能工时管理系统不仅关注人力资源,还能协调人机协作的效率。系统根据订单量和作业分布,自动规划机器人与人工的工作节奏,实现无缝衔接。例如,在仓库拣货环节,系统根据实时工时数据,动态调整机器人搬运路径与人工分拣时间,减少等待和堵塞。

Alt文本:智能工时管理系统协调机器人搬运与人工分拣,提升整体作业效率的示意图

三、智能工时管理系统应用场景剖析

3.1 仓储作业效能提升

在现代仓储中心,拣货、打包、贴标等岗位往往存在工时采集难题。传统靠纸质记录或人工扫码,效率低且易出错。智能工时管理系统通过在关键作业区部署移动打卡终端,自动采集员工工时数据,并细分到任务类型。管理者可实时查看各环节的人员投入与工时分布,发现高峰期“瓶颈工序”,及时调整岗位配置。例如,在深圳某大型快递分拨中心,系统数据显示,凌晨2-4点打包环节工时浪费达22%,管理者据此调配人力,减少等待和空转,节省成本。

系统还可通过工时效能看板,动态展示各岗位的产出与工时利用率,让一线员工清晰了解自身表现,激发主动提升效率的动力。可视化管理正在成为物流企业仓储环节降本增效的利器。

3.2 运输环节合规与安全保障

运输环节对工时管理的合规性要求极高。司机长时间驾驶易疲劳,既影响安全,也违反法规。智能工时管理系统与智能车队管理系统联动,精准记录驾驶、休息、装卸等各阶段工时。系统自动预警“连续驾驶超时”或“休息不足”情形,协助管理者合理安排班次,保障员工健康与运输安全。

例如,在全国冷链运输企业的年终安全分析中,智能工时管理系统帮助企业将“超时驾驶”违规率降低至3%以下(数据来源:行业协会年度报告,2024),同时提升了司机满意度,减少了运输事故。

3.3 高峰期劳动力弹性配置

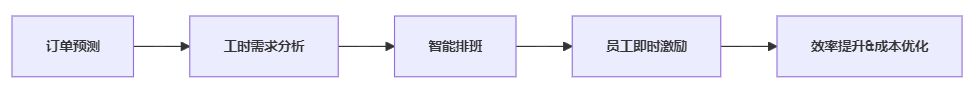

每逢“双十一”“618”等电商业务高峰,物流企业面临订单爆发与人力紧张的难题。传统排班依赖经验,容易出现“忙闲不均”,导致部分员工加班,部分岗位却空缺。智能工时管理系统结合订单预测模型,提前分析高峰期多环节工时需求,动态生成排班方案。

在杭州某电商仓库,系统根据历史订单与现有工时数据,智能匹配员工至高负荷环节,并通过即时激励机制(如任务完成排名、奖金实时发放)提升员工积极性。结果显示,业务高峰期人均生产效率提升23%,劳动力成本下降近10%(数据来源:企业内部绩效报表,2024)。

Alt文本:智能工时管理系统高峰期订单预测、工时分析、排班与激励流程结构图

四、未来展望:智能工时管理系统与物流行业创新

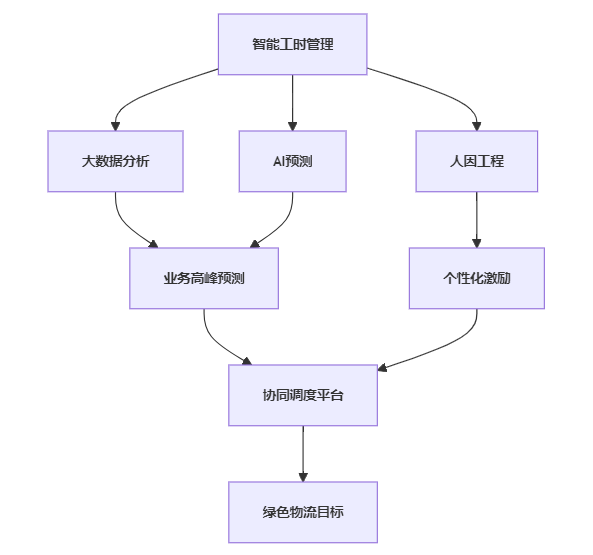

物流行业的智能化进程仍在加速,智能工时管理系统也在不断迭代升级。未来,系统将深度融合大数据分析、人工智能与人因工程设计,实现更智能的预测与决策。例如,通过历史工时数据、订单波动、气候变化等多元数据源,系统能够提前预测业务高峰与人员需求,避免临时用工和资源浪费。

随着工业4.0和信息物理系统(CPS)的发展,智能工时管理系统将和智能仓储、智能运输、供应链协同系统无缝集成,形成数据驱动的全链路管理闭环。企业管理者可在统一平台上实时掌控各环节工时、成本与人员状态,实现跨部门、跨区域的协同调度——如同给企业装上“智慧大脑”。

此外,系统的激励机制和员工体验也在持续优化。未来的工时管理系统将更加关注员工个体差异,结合工作强度、技能专长与健康状态,为员工定制个性化排班和激励方案。通过数据可视化与即时反馈,企业和员工之间的沟通效率将大幅提升,员工满意度和忠诚度进一步增强。

在绿色物流和可持续发展方面,智能工时管理系统能够帮助企业精细测算碳排放、优化运输路径和人员排班,为实现低碳运营和社会责任目标提供数据支持。行业专家普遍认为,未来物流企业的核心竞争力将来自于数据驱动的精细化管理和持续创新。

Alt文本:未来智能工时管理系统与大数据、人工智能、人因工程及绿色物流目标的生态结构关联图

五、结语

智能工时管理系统的普及,正在重塑物流行业的运营方式。从仓储到运输,从高峰期应急到日常排班,企业对工时和人力的管理正变得越来越科学、透明和高效。以数据为基础,管理者可以清晰掌握每一环节的效率和成本,及时调整资源,减少浪费,提升员工满意度。

未来,智能工时管理系统的深度集成和持续创新,将推动物流企业迈向更高水平的精细化管理与智能化协同。企业不仅能应对业务高峰的挑战,还能在激烈的市场竞争中塑造更具韧性的运营模式。数据驱动的决策逻辑,让管理不再“拍脑袋”,而是像种下一棵“长青树”,为企业的持续成长提供坚实根基。

在行业变革的浪潮中不智能工时管理系统既是技术工具“管理理念的升级。它让物流企业能够以更低的成本、更高的效率、更科学的方法实现业务目标,迎接2025年的新格局。

公司动态

公司动态 行业资讯

行业资讯 视频演示

视频演示