在高速运转的现代企业中,人力资源的高效配置如同精密仪器的核心齿轮,直接影响着整体效能与战略目标的达成。然而,“如何把人放在最合适的位置”这个看似简单的问题,在实践中却常常引发管理者的困惑。项目团队急需技术骨干攻坚,部门主管却不愿放人;业务扩张需要临时补充人手,内部协调却耗时费力……这些场景背后,凸显出企业人力资源配置中两大关键模式——项目人力调度与部门调度的差异与协同难题。能否精准把握其本质区别并实现动态平衡,已成为检验企业组织效能与管理成熟度的重要标尺。

一、概念剖析:项目人力调度与部门调动的本质差异

理解二者的核心区别,是优化配置策略的起点。项目人力调度与部门调度,并非简单的名称差异,而是根植于不同的管理目标、运行逻辑和组织形态。

1. 目标导向与存在形态的差异

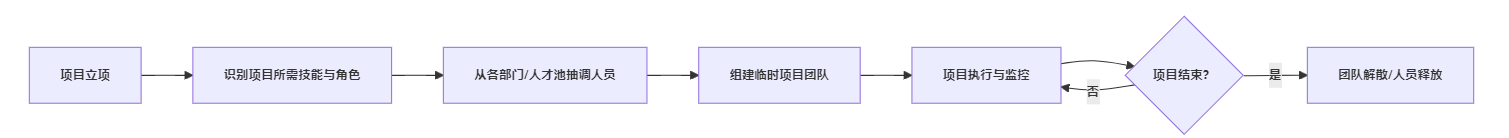

项目人力调度服务于特定、临时性目标。它围绕具体的项目需求(如新产品研发、信息系统实施、市场营销活动)组建团队。项目具有明确的起止时间、预算约束和交付成果要求。项目成员往往身兼双重或多重角色,项目结束后团队通常解散,人员返回原部门或投入新项目。其存在形态是动态的、目标驱动的临时性组织单元。

部门调度则根植于稳定的职能运作与长期目标。部门作为企业组织架构中固定的组成部分(如研发部、市场部、生产部),承担着持续的职能职责和长期业务目标。部门调度通常指因部门内部岗位调整、业务需求变化(如生产线扩张)、员工个人发展需要(如轮岗学习)或组织结构优化(如合并重组)等原因,在同一部门边界内进行的岗位或职责变动。其目标是保障部门日常运营的顺畅与持续发展,具有稳定性、职能化的长期存在特征。

表1:目标导向与存在形态核心差异对比

2. 管理权限与流程复杂性的分野

权限归属与流程设计,是两种调度模式在实际操作中差异最为显著的领域。

项目人力调度:矩阵式管理的权限博弈。其核心挑战在于资源所有与使用权的分离。项目成员的人事关系、薪酬福利、绩效考核通常仍归属其原职能部门(资源池部门)。项目经理(PM)拥有对成员在项目期间工作安排、任务分配的使用权与管理权,但对成员的招聘、解雇、长期发展等重大人事决策影响力有限。这种“借人”模式天然带来复杂性和潜在冲突:

流程复杂:项目启动需向资源部门提出人力申请,经历评估、协商、审批(常涉及双方或多方领导),耗时较长。

协调成本高:项目经理需与多个部门经理反复沟通资源投入时间、比例、优先级。

双重领导困境:成员同时接受项目经理和部门经理的指令,易产生冲突,影响效率与员工体验。

资源争夺:多个项目同时争夺关键人才时,协调难度陡增。

部门调度:直线式管理的相对可控性。其权限相对集中。部门负责人通常对本部门内的人力资源拥有更完整的管理权限,包括岗位设置、人员招聘(或提名)、内部调动、绩效评估、薪酬调整(在政策范围内)、员工发展等。部门内部的调度决策流程相对更直接:

流程相对简单:调动通常在部门内部发起、评估、审批(可能仍需上级或HR备案),链条较短。

协调成本较低:主要在部门内部沟通,减少跨部门博弈。

权责统一:部门负责人对调度结果(岗位匹配度、绩效、发展)负主要责任,权责对等。

组织壁垒:调度范围局限于部门内部,跨部门协作仍需更高层级介入。

表2:管理权限与流程复杂性对比

二、管理痛点:割裂式调度带来的现实困境

尽管两种模式各有其适用场景,但在缺乏有效协同机制的传统管理方式下,企业常常面临一系列由调度割裂引发的系统性难题:

资源错配与响应迟滞:项目所需的关键技能被锁定在部门常规工作中无法释放,部门因“护城河”心态不愿放人;同时,部门内部冗员或技能错配问题又无法通过跨项目共享解决。这导致项目启动因缺人而延期,市场机会因响应慢而错失。手工统计、邮件沟通的低效方式,使资源盘点与调配决策如同“盲人摸象”,严重滞后于业务变化速度。

双重管理与考核冲突:项目成员疲于应付项目经理和部门经理的双重任务指派与绩效标准。项目经理关注项目里程碑达成与贡献度,部门经理侧重职能工作完成度与长期能力。考核指标的不一致甚至矛盾,导致员工无所适从,工作积极性受挫,甚至引发内部矛盾。项目结束后的绩效评价也常因信息分散而缺乏全面性和公正性。

人力成本隐性膨胀与能效低下:项目高峰期大量依赖外部招聘或高价外包,低谷期内部人才却闲置或利用率不足;部门间壁垒阻碍了内部人才池的共享与复用,导致整体人力成本居高不下。人员技能与项目需求不匹配造成的返工、磨合期长等问题,进一步拉低了整体人效。宝贵的人力资本未能转化为高效的生产力。

人才发展与数据孤岛并存:员工跨项目流动受阻,技能提升和实践机会受限,长期局限于部门单一职能,不利于复合型人才培养。更关键的是,项目资源需求和部门人力供给数据分散在不同系统(项目管理系统、部门人力表、Excel等),形成数据孤岛。缺乏全局视角的统一数据平台,使得预测性调度和战略决策缺乏可靠依据,企业如同在迷雾中航行。

三、破局之道:一体化eHR平台驱动智能调度协同

红海云eHR系统以“数据驱动、流程贯通、生态协同”为核心理念,通过强大的技术底座和深度场景化应用,为企业构建项目人力调度与部门调度高效协同的神经系统,彻底告别割裂式管理。

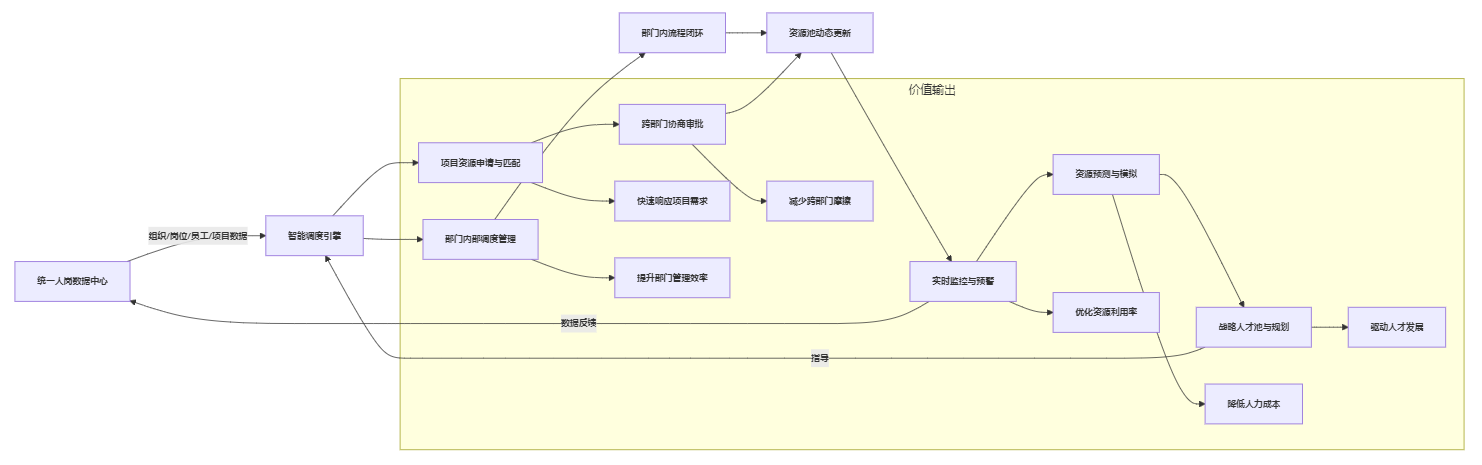

1. 数据基石:构建全域人岗视图,打破信息壁垒

红海云eHR的核心突破在于构建了统一、实时、动态的全域人岗数据中心:

一体化数据平台:整合组织架构、岗位编制、员工档案(技能、资质、经验、项目历史)、实时考勤、休假、绩效、薪资等核心人资数据,并与项目管理系统(PMS)深度集成,获取项目计划、任务分解、资源需求(角色、技能、工时、周期)。

动态画像与全景视图:系统自动生成员工多维能力画像与项目岗位需求画像,通过智能匹配引擎,管理者可全局查看所有部门可用人力、项目资源缺口、技能分布热力图、人员负荷饱和度,彻底消除信息盲区。

2. 流程引擎:自动化智能调度,驱动高效协同

基于强大的BPM流程引擎,红海云eHR重塑调度流程:

项目资源智能申请与匹配:项目经理在线提交资源需求(角色、技能、数量、时间窗口),系统自动推荐符合条件的内外部候选人(基于技能、资质、项目经验匹配度、当前负荷),推送至相关部门经理审阅。协商、审批流程线上化,状态实时可视,大幅缩短响应周期。

部门调度流程标准化与闭环:部门内部岗位变动、轮岗计划在线发起,关联岗位说明书、胜任力模型,审批流程嵌入风险控制点(如关键岗位继任者检查),结果自动同步至全域数据平台,确保信息一致性。

双重管理下的任务与考核协同:员工单一平台接收来自项目和部门的工作任务,任务来源清晰标记。系统支持多维度绩效数据采集(项目贡献度数据来自PMS,职能表现数据来自部门),为项目结束后的360度绩效评价提供客观数据支撑,减少主观偏差。

3. 智能决策:从经验驱动到数据驱动的跨越

红海云eHR超越流程自动化,提供强大的决策支持:

资源预测与模拟推演:基于历史项目数据、当前资源池状态及业务规划,系统可预测未来资源需求峰值与低谷,模拟不同调度策略(如提前招聘、内部调配、外包比例)的成本与效益,辅助制定前瞻性人力规划。

动态优化与实时告警:系统实时监控项目进展与资源消耗,当实际与计划偏差超过阈值(如关键任务延期风险、人员过载)、或部门人力利用率过低时,自动触发预警,提示管理者介入调整,确保资源投入始终聚焦关键价值领域。

战略人才池与技能发展洞察:系统自动识别高潜人才、稀缺技能持有者及其项目/部门流动轨迹。结合业务战略方向,管理者可精准规划人才梯队建设、关键技能培养与储备方案,使调度成为人才发展的有力工具。

图:红海云eHR智能调度核心机制

四、拥抱一体化,释放人力资源配置的乘数效应

项目人力调度与部门调度,如同企业人力资源配置的双翼。割裂则两翼掣肘,企业步履维艰;协同则比翼齐飞,组织效能倍增。两者的本质区别——目标导向的临时性与职能运作的稳定性、权限分离的复杂性与权责统一的相对可控性——决定了必须采用差异化的管理策略,更需要一个强大的协同平台来弥合鸿沟。

红海云eHR系统,正是这样的一体化数字基座。它通过构建全域人岗数据中心,消除信息孤岛;通过智能流程引擎,实现项目与部门资源的高效、透明流转与协商;更通过预测分析与智能决策支持,将调度从被动响应提升为主动优化与战略赋能。这不仅解决了资源错配、响应迟滞、双重管理、成本虚高等现实痛点,更将人力资源配置转化为驱动业务敏捷性、提升组织人效、加速人才发展的战略杠杆。

在数字化转型浪潮下,企业竞争力的核心在于能否将“人”这一最具活力的生产要素,精准、高效、敏捷地配置到价值创造的最前沿。选择红海云eHR,就是选择以数据驱动智能调度,用一体化平台打破管理藩篱,最终实现人力资源配置从成本中心到价值引擎的蝶变,让企业在复杂多变的市场环境中赢得资源配置的主动权,释放无限潜能。

公司动态

公司动态 行业资讯

行业资讯 视频演示

视频演示