当一份核心员工的劳动合同在紧急调阅中不知所踪

当堆积如山的年度考核表让档案室寸步难行

当审计人员要求调取三年前的社保缴纳记录却遭遇重重阻碍

这些场景是否曾让您的人力资源部门焦头烂额?在信息爆炸与合规要求日益严苛的今天,档案管理方式的选择已不再是简单的存储问题,而是牵涉企业运营效率、风险控制与战略决策的关键环节。

一、物理形态与管理成本的本质差异

(一)存储介质与空间占用的较量

纸质档案的物理属性决定了其对空间的刚性需求。标准A4文件每万页需占据约1立方米的存储空间,且需配备专用档案室,满足恒温恒湿、防火防虫等严苛环境要求。大型企业十年累积的人事档案往往需要数十甚至上百平方米的专用空间,在一线城市核心商务区,仅此一项隐含的租金成本便相当可观。

电子档案依托数字化存储介质(如企业级SSD固态硬盘、分布式云存储),其空间消耗近乎可以忽略不计。以一个拥有3000名员工的中型企业为例,包含合同、考核、培训记录等完整人事档案的电子化存储总量通常不超过500GB——这仅相当于一部普通智能手机的存储容量。空间成本的天平在此刻已显著倾斜。

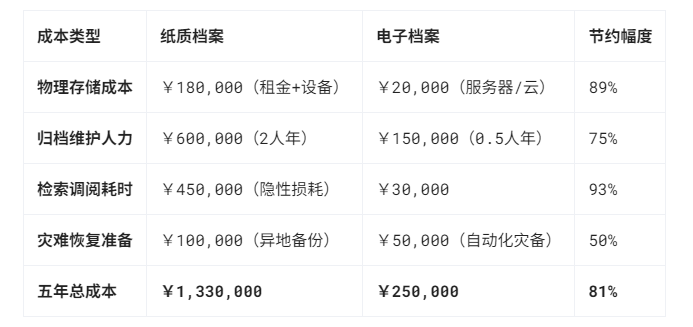

(二)生命周期成本模型的深度解析

传统纸质管理成本模型呈持续上升曲线:初始打印/复印支出、物理运输传递消耗、年度归档人力投入、定期维护(如防潮处理)、以及最终的销毁或长期保管费用,构成了贯穿数十年的成本流。

电子档案虽需一次性投入扫描设备、软件系统及初始化人力,但其边际成本在后期急速下降。数字化档案的复制、检索、传递能耗几乎为零,且不存在物理损耗带来的重复投入。国际档案理事会(ICA)研究指出,电子档案在五年周期内的总拥有成本(TCO)平均比纸质低42%,且时间越长优势越显著。

表1:档案管理成本结构对比(以3000人企业五年周期测算)

二、运营效率与流程响应的代际鸿沟

(一)时间维度:从小时级到秒级的检索革命

纸质档案的检索遵循“申请-审批-库房定位-人工查找-交接登记”的线性流程。一次跨部门调阅平均耗时47分钟(SHRM基准数据),若涉及历史档案或异地存储,则可能延长至数天。

电子档案通过数据库索引技术实现精准定位。在权限允许范围内,利用员工工号、姓名、关键词组合等字段进行检索,目标文件通常在3秒内即可呈现于屏幕。某国内知名家电制造集团实施红海云eHR后,其HR共享服务中心的档案响应时效从平均45分钟缩短至72秒,年节省工时超12,000小时。

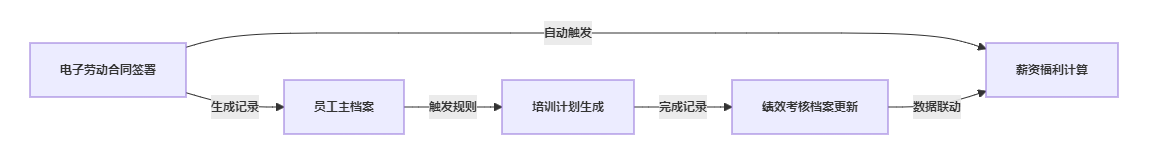

(二)流程协同:打破信息孤岛的必然路径

纸质档案在流转过程中天然形成信息壁垒:薪酬专员无法即时获取最新生效的考核等级,招聘经理难以追踪候选人历史面试评价,分支机构晋升材料需快递至总部审核…流程割裂导致决策延迟。

电子档案系统以统一数字平台为底座,通过标准化接口实现数据贯通。例如,当员工完成电子劳动合同签署,信息可自动同步至薪资模块计算相关津贴;新员工入职档案建立后,培训系统即刻生成个性化学习计划。数据在权限管控下自由流动,驱动业务流程自动化闭环。

三、安全合规与风险管控的能力重构

(一)数据防护机制的多维进化

纸质档案依赖物理安防(门禁、监控)与管理制度约束风险。一旦发生盗窃、火灾或洪涝灾害,重要档案的损失几乎不可逆转。据保险业统计,企业纸质文件因灾害导致的年损毁率约为0.7%。

电子档案通过“技术+流程”构建纵深防御体系:

传输加密:采用国密SM4或AES-256算法保障传输安全

存储加密:静态数据加密存储于分布式架构

权限矩阵:基于RBAC(角色权限控制)模型精细化管控

区块链存证:关键操作(如合同修订)上链固化证据

行为审计:全操作留痕可追溯,支持6级审计粒度

表2:档案安全风险控制能力对比

(二)合规性引擎的智能加持

劳动法、个保法、GDPR等法规对档案留存期限、访问权限、跨境传输有严苛要求。纸质管理依赖人工记忆与定期检查,合规漏洞难以避免。

电子档案系统可预置合规规则引擎:劳动合同到期前自动预警,敏感信息访问触发二次授权,超期档案自动进入只读归档区。当某跨国药企使用红海云eHR后,其中国区人力资源审计缺陷项从年均32项降至3项,主要归因于系统化的合规控制逻辑。

四、决策支持与组织效能的战略跃迁

(一)从静态仓库到动态数据资产

纸质档案如同封存的“时间胶囊”,其价值随查阅频率递减。分析人员若想统计研发人员平均晋升周期,需手动翻阅数百份档案,数据滞后性与误差率居高不下。

电子档案作为实时更新的数据源,通过API与BI工具直连。人力资源仪表盘可动态展示:关键岗位流失预警、培训投入回报率、绩效考核分布健康度等深度洞察。某新能源企业通过红海云报表中心分析电子绩效档案,发现某类工程师在入职18个月时离职风险骤增,针对性优化培养方案后,该类人才保留率提升27%。

(二)员工体验与雇主品牌的重塑

新生代员工对数字化体验的期待已成为人才竞争关键要素。纸质流程带来的重复填写、线下奔波、进度不透明等问题,显著降低组织温度。

电子档案支持员工自助服务:移动端随时查看个人合同,扫码签署电子协议,绩效结果实时推送并在线反馈。当员工感受到高效透明的管理体验,其组织承诺度与雇主推荐意愿(eNPS)往往同步提升。某互联网公司上线电子档案系统后,内部调研显示员工对HR服务的满意度从68%升至92%。

五、数字化转型的关键挑战与系统化破局

(一)认知误区与实施陷阱

部分企业误将电子化等同于简单扫描存储,未同步改造业务流程与管理规则,导致“旧流程+新工具”的叠加冲突。历史档案数字化过程中若缺乏统一索引标准,会造成电子仓库的混乱无序。

真正的数字化转型需遵循“三步走”策略:

流程重构先行:梳理归档节点、权限矩阵、审计规则

技术平台筑基:选择具备开放API、合规引擎的eHR系统

变革管理护航:制度修订、角色培训、持续优化机制

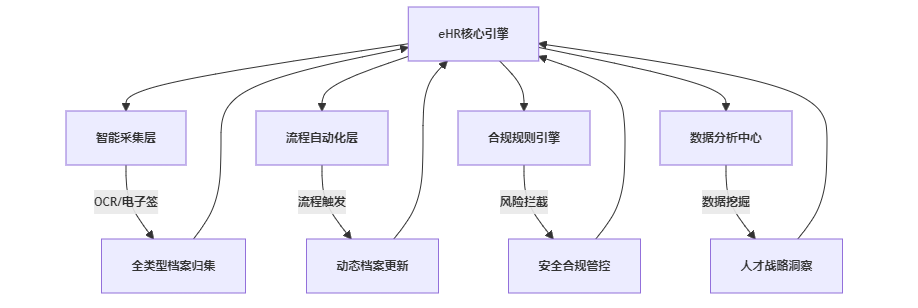

(二)红海云eHR的档案管理核心能力

作为覆盖人力资源管理全场景的一体化平台,红海云eHR在电子档案领域提供关键支撑:

智能采集:OCR识别纸质文件自动归档,对接电子签章

全息画像:聚合招聘、绩效、培训等数据形成员工数字孪生

流程驱动:合同到期/证件过期自动触发续签流程

合规哨兵:内置200+条人社法规规则库,动态更新

全局分析:与组织人效数据联动,支持人才战略决策

电子档案对纸质的超越,远非介质更替这般简单。这是一场涉及存储方式、流程效率、风控逻辑与决策模式的系统性革命。当某大型制造业集团将分散于47个分支机构的百万份人事档案迁移至红海云eHR平台后,其人力资源运营成本骤降40%,审计响应速度提升8倍,人才盘点周期从季度压缩至实时可执行。

档案管理的进化史,实则是组织管理能力的度量衡。那些仍困于文件柜迷阵中的企业,消耗的不仅是真金白银的运营成本,更是应对市场变化的敏捷性与人才竞争的战略主动权。当数字化浪潮不可阻挡,真正的抉择在于:是继续为纸质时代的遗产支付高昂的“管理税”,还是果断拥抱电子化重构人力资本管理的新范式?

公司动态

公司动态 行业资讯

行业资讯 视频演示

视频演示