什么叫岗位轮换机制?在瞬息万变的商业环境中,企业持续发展的核心动能是什么?答案指向一个常被忽视却至关重要的管理实践——岗位轮换机制。这一机制绝非简单的职位变动,而是企业构建动态人才生态系统的战略支点。它通过系统化的岗位迁移,打破人才发展的隐形壁垒,为组织注入源源不断的创新活力。

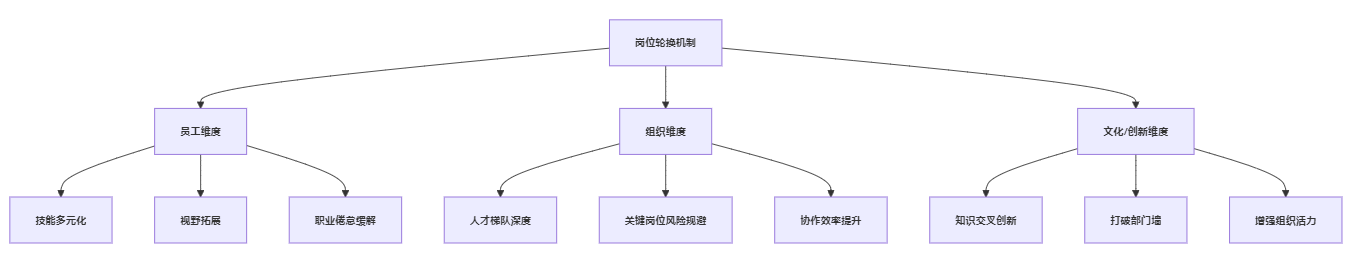

一、岗位轮换机制的多维价值:超越技能提升的战略工具

(一)锻造复合型人才,突破职业发展瓶颈

传统直线晋升模式下,员工视野局限在单一业务领域,如同管中窥豹。岗位轮换机制则为企业构建了立体化的人才培养网络。员工在不同职能间的迁移,实质上是知识体系的重组与升级。接触多元化业务流程,理解跨部门协作逻辑,这种复合经验积累使员工能够从更高维度审视业务挑战。当市场部员工深入产品研发流程,其用户视角将催生更精准的市场定位;当技术骨干参与客户服务,其对产品优化的洞察将更加切中痛点。红海云eHR系统的人才画像功能,正是为这种立体化发展提供数据支撑,精准识别具备跨领域潜力的员工,规划科学轮换路径。

(二)增强组织韧性,构建动态人才供应链

突发的业务调整或关键岗位空缺常使企业陷入被动。岗位轮换提前布局人才储备池,如同为企业安装“人才预警系统”。当某部门需快速扩张,拥有相关轮换经验的员工可迅速补位;当技术方向转型,轮换培养的多技能人才成为平稳过渡的缓冲带。这种基于能力储备的弹性机制,显著降低组织对单一个体的依赖风险。通过红海云eHR系统的组织架构与岗位画像智能联动,企业可实时透视关键岗位的继任者储备深度,预判人才缺口,动态调整轮换策略。

(三)激活内部创新,打破思维固化壁垒

长期固守同一岗位易催生思维定势与部门隔阂。岗位轮换引入“新鲜血液”,触发知识跨界融合。新视角带来对流程冗余的敏锐察觉,跨领域经验激发非常规解决方案。例如,制造部门员工轮换至供应链岗位,其精益生产经验可能优化库存周转逻辑;财务人员短暂融入营销团队,成本意识可能催生更高效的推广策略。红海云流程引擎驱动的协作平台,则为这些碰撞出的创新火花提供标准化落地路径,确保价值转化。

岗位轮换核心价值可视化图谱:

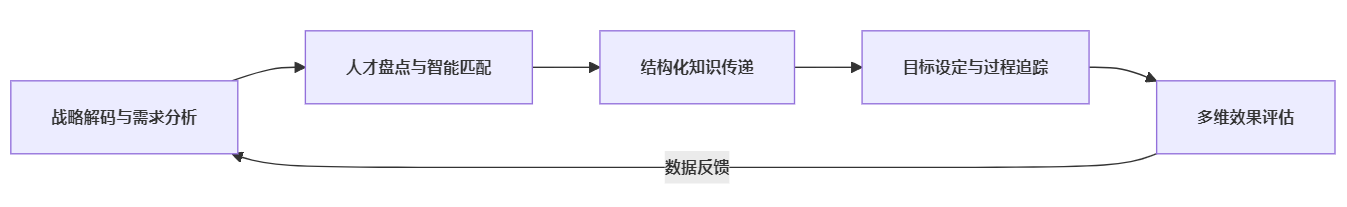

二、科学实施四步法:从规划到落地的闭环设计

(一)战略匹配:锚定业务目标的轮换规划

岗位轮换绝非随机调度,需紧密对齐企业战略图谱。人力资源部门应协同业务领导者,明确未来1-3年核心业务方向与能力需求缺口。例如,若企业计划拓展海外市场,则需优先在具备语言基础或跨文化潜力的员工中,设计涵盖国际商务、本地化运营等岗位的轮换路径。红海云eHR系统的战略目标解码功能,可将抽象战略转化为具体的岗位能力模型,为轮换计划提供精准坐标。

(二)精准匹配:数据驱动的双赢选择

成功的轮换需兼顾组织需求与员工发展诉求。利用红海云eHR系统人才数据库,可多维度分析员工能力特质:专业技能认证、历史项目表现、360度评估反馈、自主学习记录等。同时结合员工在系统内提交的职业兴趣与发展规划。通过智能算法比对岗位能力模型与员工画像,筛选高潜力、高匹配度的轮换对象,确保员工在新岗位既能贡献价值又能获得成长。

(三)结构化过渡:知识迁移的系统保障

岗位轮换最大挑战在于隐性知识断层。传统“以老带新”模式效率低下。应建立结构化知识传承包:标准操作流程(SOP)、常见问题决策树、关键干系人地图、历史项目复盘文档。在红海云eHR系统中,这些知识资产可附着于具体岗位,新员工通过系统定向推送快速获取。同时设置阶段性目标:首月熟悉流程、次月独立操作、第三月优化改进,并由系统自动追踪进度。

(四)动态评估:闭环反馈促进持续优化

轮换效果需科学度量。除业绩KPI外,更应关注成长性指标:新技能掌握速度、跨领域问题解决案例、协作网络扩展度。红海云报表工具可定制多维评估看板,整合员工自评、导师反馈、同事互评数据。定期分析轮换对员工留存率、内部晋升比例、跨部门项目参与度的正向影响,用数据验证机制有效性并指导迭代。

岗位轮换实施核心流程:

三、技术赋能:eHR系统如何成为轮换的“神经中枢”

(一)数据整合:人才流动的决策驾驶舱

传统轮换常因信息割裂导致决策偏差。红海云eHR系统构建统一数据平台:实时汇聚组织架构、岗位说明书、员工能力档案、绩效历史、培训记录等关键信息。当规划某岗位轮换时,系统可一键生成“人才雷达图”,直观展示备选员工的能力契合度、发展潜力和职业兴趣匹配度,为决策提供全景视图。

(二)流程引擎:自动化降低管理熵增

轮换涉及大量协同作业:部门审批、工作交接清单、权限变更、薪酬调整。红海云流程引擎支持自定义轮换工作流。例如,员工申请轮换触发自动路由:直属经理评估业务影响、HRBP审核发展匹配度、目标部门负责人确认接收意向。各节点通过系统消息提醒与超时预警,避免流程卡顿。审批通过后,系统自动触发账户权限变更、门禁更新等操作,效率提升70%以上。

(三)动态监控:人才发展的实时仪表盘

轮换期间的能力成长需持续追踪。系统可关联学习平台数据(在线课程完成度)、项目管理系统(任务交付质量)、协作工具(跨部门沟通频次),生成个人成长曲线。当员工在特定技能发展滞后时,系统自动推荐学习资源或触发导师介入。管理者通过红海云仪表盘,实时掌握轮换员工适应状态,及时干预风险点。

传统管理与eHR系统支持下的轮换实施对比:

四、关键挑战与红海云破局之道

(一)短期效率波动与长期收益的平衡术

轮换初期常见效率折损:新岗位学习成本、协作网络重建。部分制造企业曾因核心生产岗位轮换导致当月良品率微降。红海云通过精准前置培训化解:系统在轮换前两周推送定制学习包(含操作视频、常见故障处理手册),并安排虚拟仿真演练。同时设置双岗并行期,原有人员通过系统任务拆解,每日抽1小时进行远程指导。某客户实践显示,采用该方案后轮换适应期缩短40%,效率波动控制在5%以内。

(二)知识资产化:避免经验随人流失

传统轮换依赖个体知识传递,易造成关键经验损耗。红海云构建岗位知识库生态:员工在轮换期间需通过系统提交标准操作指南更新建议、新增FAQ条目、优化工作模板。这些贡献纳入绩效考核,并自动整合到该岗位知识库。当新员工轮换进入时,系统优先推送最新版知识包,形成自我强化的知识循环。

(三)文化冲突的弥合与协同增效

不同部门文化差异可能导致轮换员工产生“排异反应”。红海云数字文化地图功能可量化分析部门协作风格:如决策速度、沟通偏好、风险容忍度。在轮换前向员工推送“跨部门协作指南”,解析目标团队工作模式与文化特征。同时通过系统设置跨部门虚拟项目组,以任务为纽带促进融合。某科技公司应用后,轮换员工跨部门协作满意度提升34%。

结语

岗位轮换机制的价值早已超越传统人才培养工具,成为组织在数字时代构建自适应能力的核心基础设施。当员工在不同职能间流动时,他们不仅是在积累技能,更是在编织一张连接组织知识节点的无形网络。这张网络将沉默的经验转化为可传递的数据,将分散的智慧聚合成集体智能。

红海云eHR系统,正是支撑这张网络高效运转的数字中枢。通过深度整合组织人事数据、智能解析岗位能力需求、自动化轮换流程协同、动态追踪人才成长轨迹,我们帮助企业将岗位轮换从管理理念转化为可量化、可持续的战略行动。当每一次轮换都精准匹配战略目标,当每一位员工的跨界成长都被清晰记录,当跨部门的知识流动成为组织本能,企业便真正掌握了在变革中持续进化的基因。

科技改变人力资源管理,始于对人性发展规律的敬畏,成于对组织潜能的系统化释放。岗位轮换机制在红海云eHR系统的赋能下,正悄然重塑人才与组织的共生关系,推动企业迈向全域数字化未来。

公司动态

公司动态 行业资讯

行业资讯 视频演示

视频演示